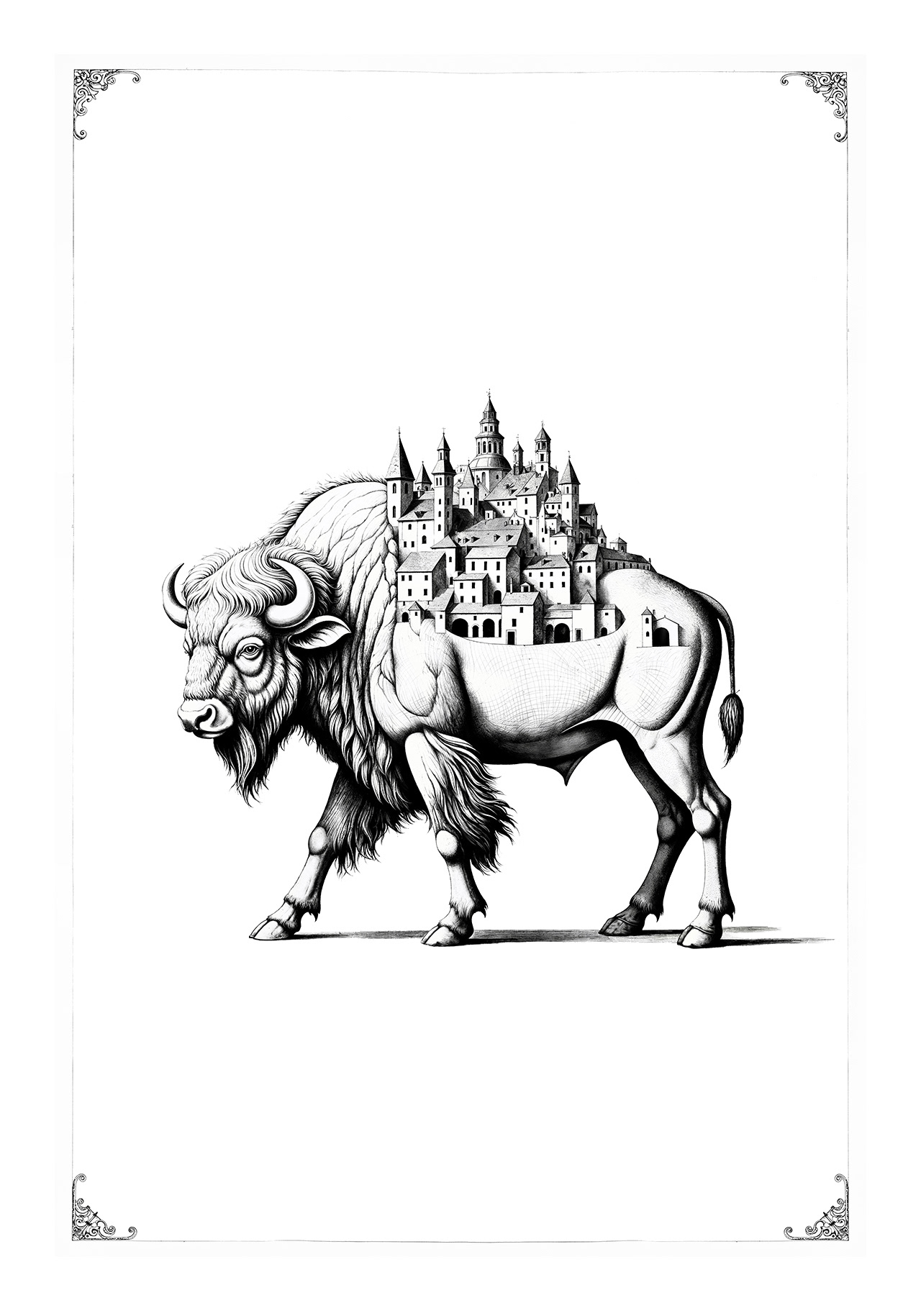

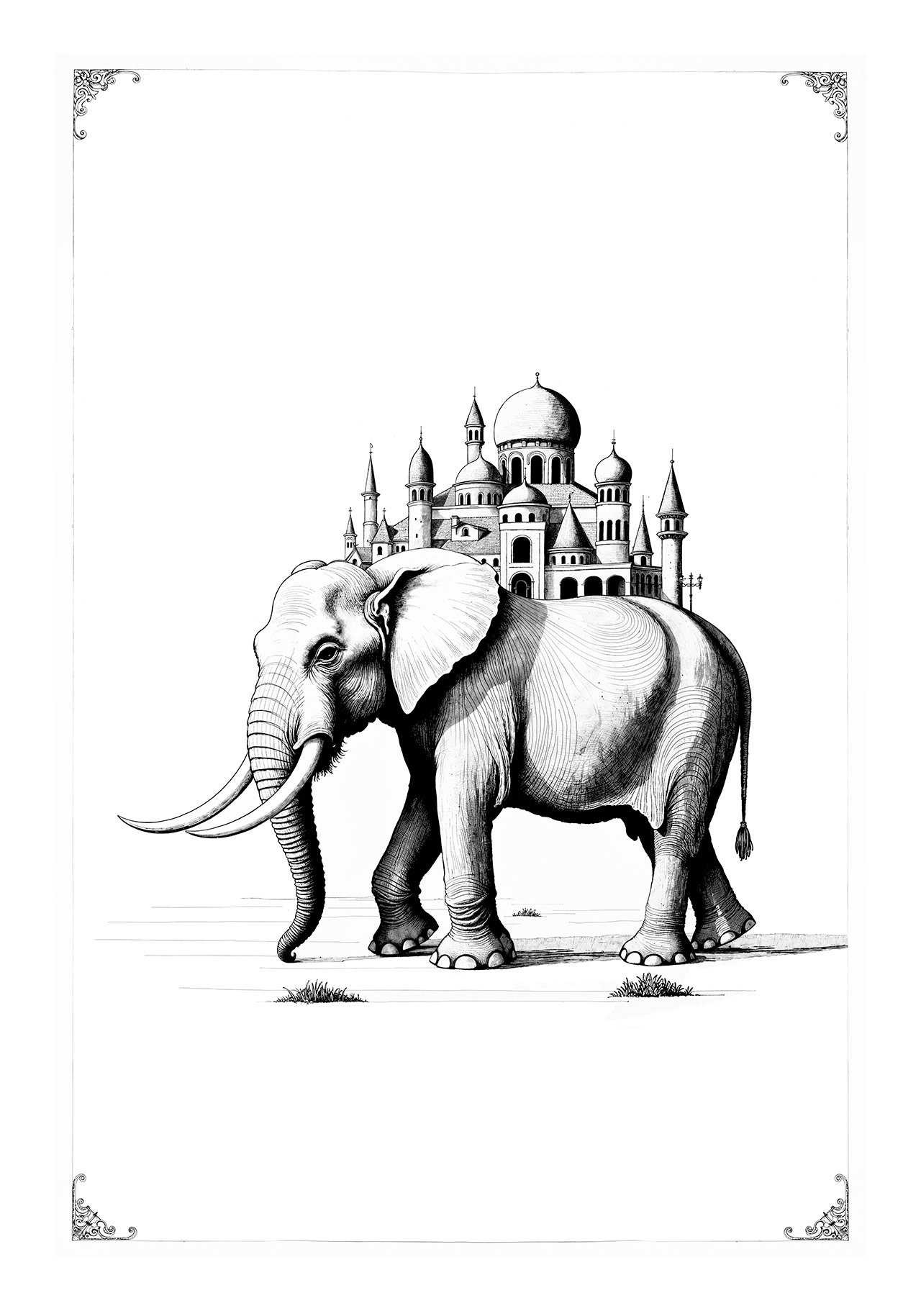

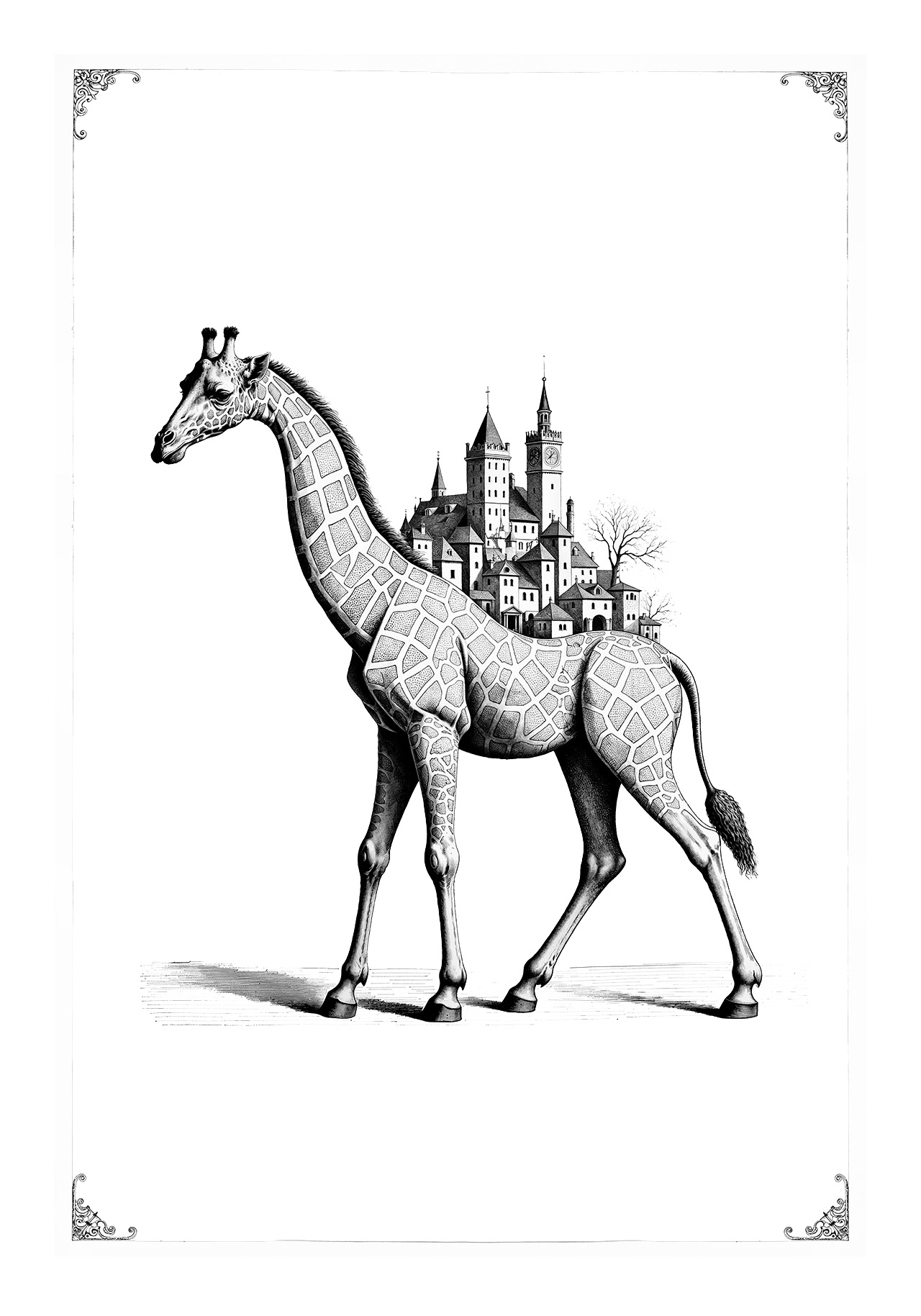

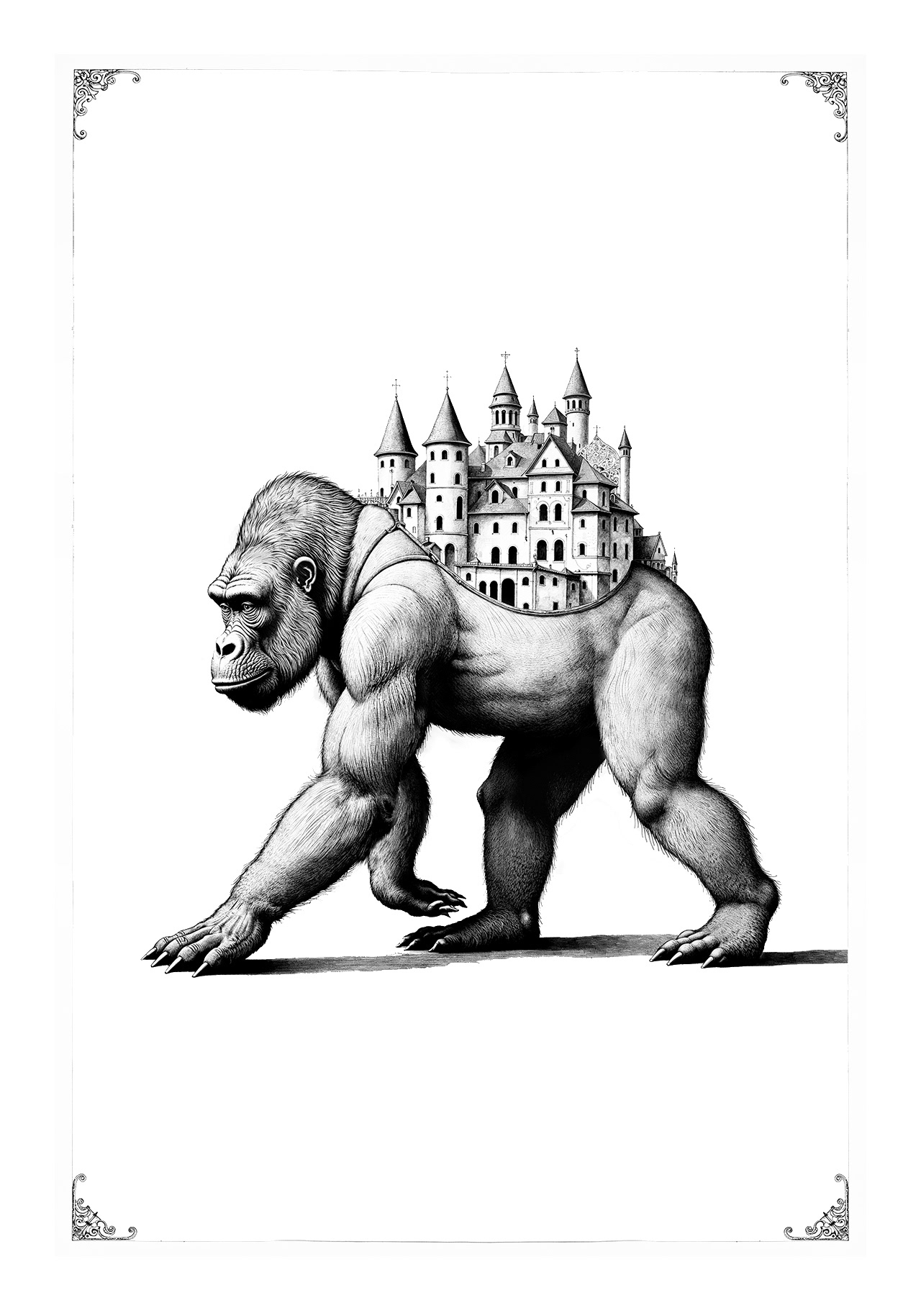

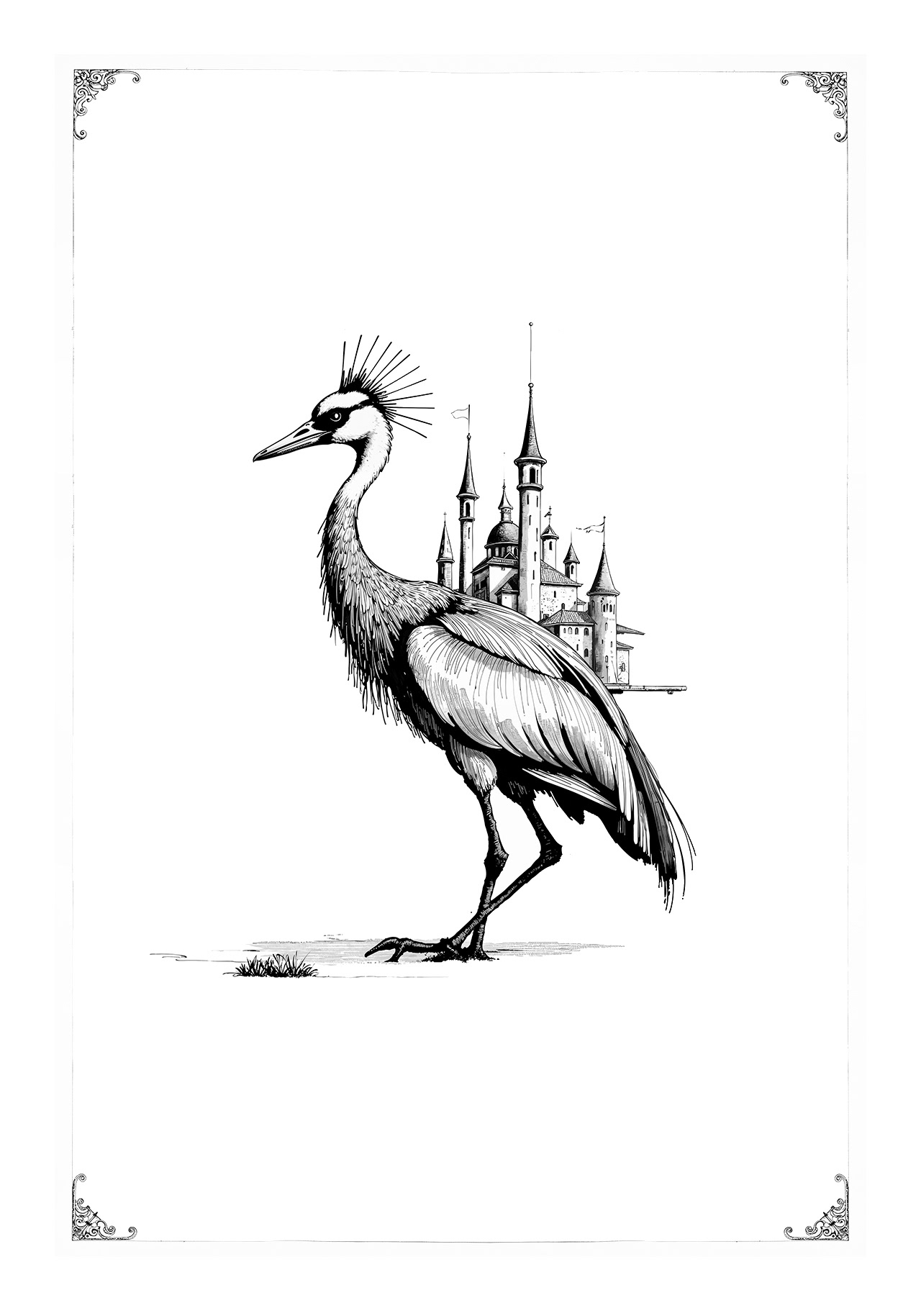

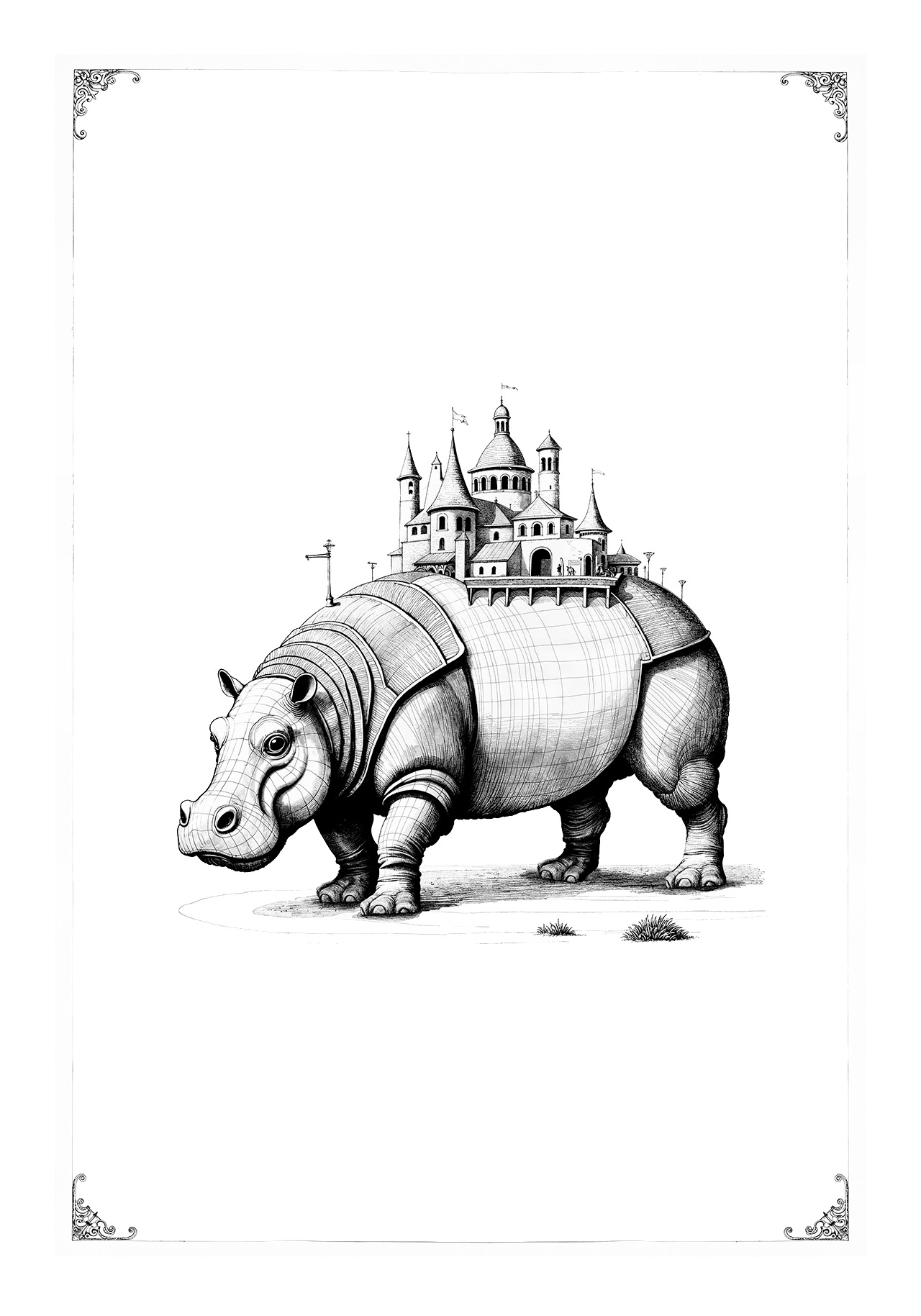

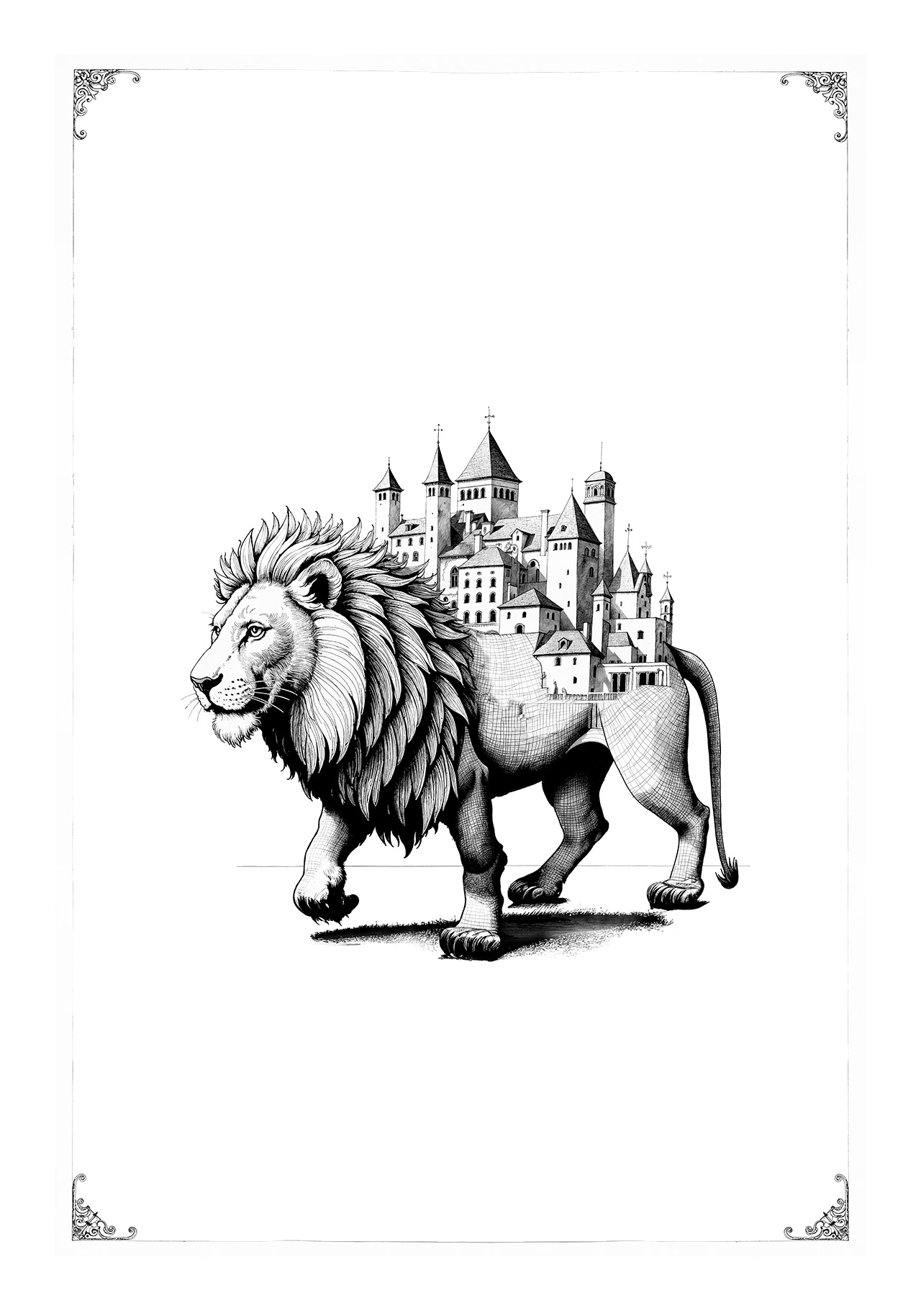

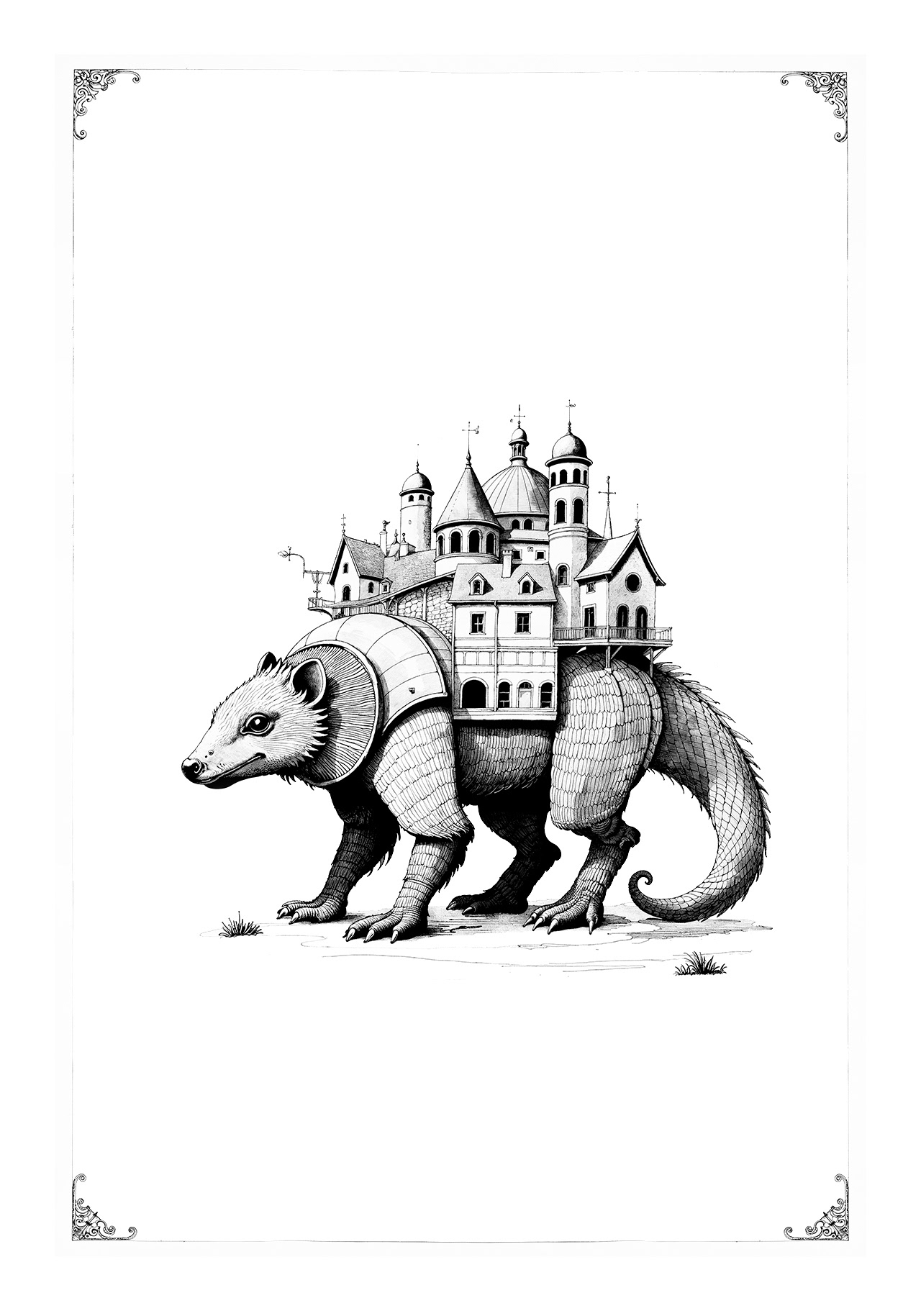

A travers une Renaissance fantasmée, se dessine un curieux bestiaire composé de créatures étranges et monumentales. Chevaux cuirassés, lions altiers aux pas lourds, tigres élégants et redoutables, pangolins aux écailles transformées en carapaces d’acier : chacun de ces êtres est à la fois un miracle d’ingénierie et un cauchemar éthique.

Ces colosses urbains, hommage uchronique à la "Walking City" conçue par Ron Herron, portent sur leurs dos et taillées dans leurs corps des cités semblant surgir des gravures de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. Avec leurs tours effilées et leurs ruelles labyrinthiques, ces villes incarnent les balbutiements de la modernité : un monde où l’homme commence à s’élever tout en restant enraciné dans une terre tangible et vénérée.

Ces dessins ne sont pas de simples fables visuelles : ils posent une question brute sur les origines de la modernité. Ils nous renvoient à une époque où la ville était encore un organisme fragile, suspendu entre la protection des murs et l’inconnu de l’horizon. Ici, les cités ne s’ancrent pas dans des sols fixes : elles avancent, portées par la chair et le souffle d’êtres gigantesques devenus socles vivants. Ces œuvres interrogent à la fois l’acte de construire et celui de domestiquer. À quel moment la nature a-t-elle cessé d’être notre matrice pour devenir notre matériau ?

En convoquant l’imaginaire de la Renaissance, ces dessins explorent un moment charnière : celui où l’homme rêve de dominer la nature tout en s’appuyant sur elle. À la manière des gravures d’Albrecht Dürer, ces représentations jouent sur l’ambiguïté entre émerveillement et effroi. Les animaux, massifs et majestueux, évoquent une puissance ancestrale, tandis que leur domestication forcée soulève une question fondamentale : À quel prix l’homme peut-il transformer le vivant pour ses propres desseins ?

« L’homme est un animal qui veut tout transformer sauf lui-même », écrivait Michel Foucault. Ces créatures chargées de villes incarnent cette tension : elles sont à la fois monuments de notre ingéniosité et symptômes de notre hubris. Les cités, avec leurs clochers pointés vers le ciel et leurs fortifications repliées sur elles-mêmes, semblent prêtes à s’élever tout en étant condamnées à l’instabilité.

Ces œuvres interrogent une humanité qui, dès ses premiers pas vers la modernité, a préféré domestiquer plutôt que cohabiter. Comme le murmure ce bestiaire silencieux : qui portera nos villes quand la nature aura plié sous le poids de nos rêves ?

En fusionnant la précision des anatomistes de la Renaissance et la spéculation architecturale d’Archigram, ces dessins initient un dialogue troublant : qu’est-ce qu’une ville, si ce n’est l’organisme le plus artificiel ? Et qu’est-ce qu’un animal, sinon l’archétype du vivant ? Entre ces deux pôles, ils suggèrent une synthèse possible, mais à quel coût ?

Entre uchronie et allégorie, ce bestiaire urbain soulève une question éthique et philosophique essentielle : et si les premiers gestes de la modernité portaient déjà en germe ses excès ? En plaçant les cités sur le dos des animaux, ils dévoilent la dépendance cachée de nos civilisations : la modernité n’a jamais été qu’une superstructure érigée sur des fondations vivantes et vulnérables. « Le moderne n'est pas une période ; c'est une condition », écrivait Bruno Latour. Ces créatures incarnent cette condition vacillante : un rêve d’élévation sans cesse entravé par ses propres limites.

Une question reste alors en suspens : sommes-nous encore capables d’imaginer un futur où le vivant et l’urbain coexistent sans se dévorer ?